Frühes Leben und militärische Laufbahn von Joachim Peiper

Joachim Peiper wurde am 30. Januar 1915 in Düsseldorf, Deutschland, geboren. Er wuchs in einer Zeit auf, die von den politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen der Weimarer Republik geprägt war. Diese frühen Erfahrungen formten nicht nur seine Persönlichkeit, sondern auch seine ideologischen Ansichten. Nach dem Abschluss seiner Schulausbildung trat Peiper 1934 in die Waffen-SS ein, wo er seine militärische Karriere begann. Dies stellte den ersten Schritt in eine Lebensbahn dar, die von militärischem Ehrgeiz und taktischem Geschick geprägt war.

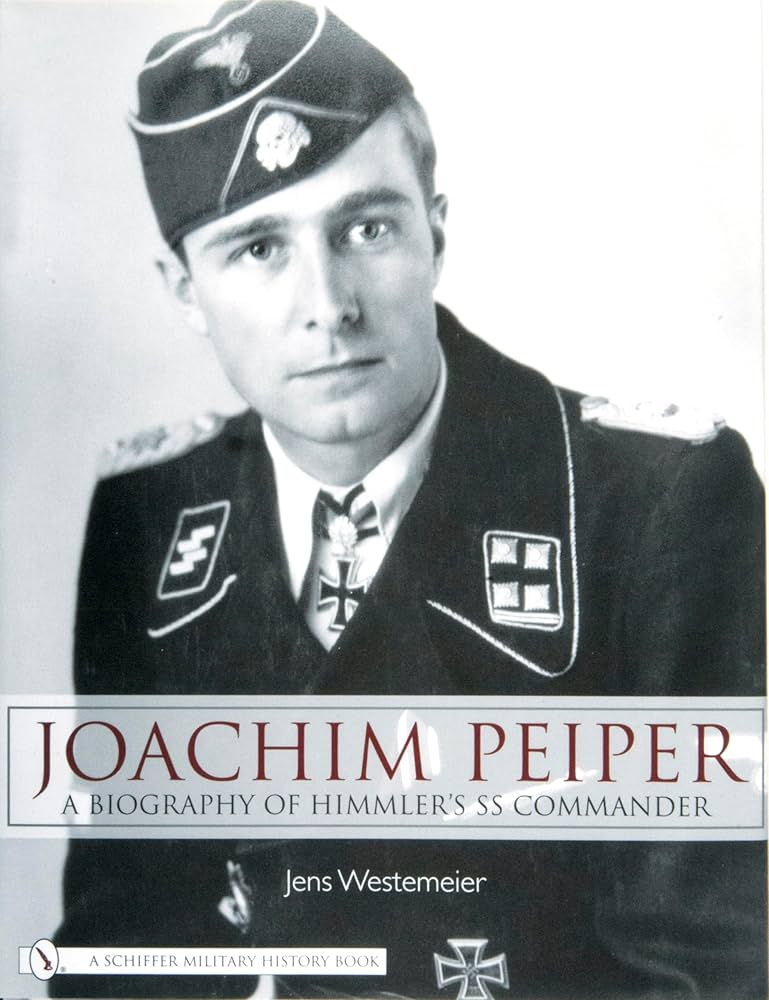

In den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg stieg Peiper schnell in den Reihen der Waffen-SS auf. Sein militärisches Talent und seine Loyalität gegenüber dem NS-Regime sicherten ihm bedeutende Positionen. 1941 wurde er zum Führer eines Panzerregiments ernannt, und in dieser Rolle zeigte er sowohl strategisches Denkvermögen als auch die Fähigkeit, im Kampf erfolgreich zu sein. Die entscheidenden Momente seiner frühen militärischen Laufbahn fielen in die Zeit der Blitzkriege, während derer Peipers Taktiken und Kommandos häufig bewundert wurden, aber auch kritisch hinterfragt wurden.

Seine auffälligen Führungsqualitäten führten zu seiner Ernennung zum Kommandeur eines der berühmtesten Panzerbataillone der Waffen-SS, der 1. SS-Panzer-Division Leibstandarte SS Adolf Hitler. Hier führte Peiper seine Truppen durch einige der bedeutendsten Schlachten des Krieges, einschließlich der Operation Verkaufsstadt, bei der er für seinen vorzüglichen Einsatz von Blitzkriegstaktiken bekannt wurde. Diese erfolgreichen Einsätze hatten entscheidenden Einfluss auf den weiteren Verlauf der militärischen Aktivitäten der Waffen-SS und prägten das Erbe von Joachim Peiper bis in die Nachkriegszeit.

Joachim Peipers Rolle im Zweiten Weltkrieg

Joachim Peiper, ein hochrangiger SS-Offizier, spielte eine zentrale Rolle im Zweiten Weltkrieg und wurde für seinen strategischen militärischen Verstand und seine kompromisslose Führungsweise bekannt. Er diente als Adolf Hitlers persönlicher Adjutant und war später Kommandeur der 1. SS-Panzer-Division Leibstandarte SS Adolf Hitler. In dieser Funktion war Peiper an mehreren Schlüsseloffensiven beteiligt, die zur Intensivierung der Kämpfe auf verschiedenen Fronten führten.

Eine seiner herausragenden Einsätze war die Ardennenoffensive 1944, ein entscheidendes Unternehmen, das darauf abzielte, die Westfront der Alliierten zu destabilisieren. Unter Joachim Peipers Führung setzte die Division auf eine blitzschnelle Vorwärtsbewegung und überschritt schnell die vordersten Linien der Alliierten. Die Taktik, die Peiper anwendete, basierte auf gepanzerten Angriffen und der Nutzung von Überraschung, um strategische Punkte zu erobern und den Gegner zurückzudrängen.

Trotz seiner militärischen Erfolge wurden Peipers Entscheidungen während der offensive durch eine Reihe von Kontroversen belastet. Berichte über Menschenrechtsverletzungen und die Durchführung von Kriegsverbrechen, insbesondere das Massaker von Malmedy, werfen einen Schatten auf seine militärische Karriere. Die von Peiper geführten Einheiten waren in zahlreiche Übergriffe verwickelt, die zu erheblichen zivilen Verlusten führten, was die militärische Taktik noch komplizierter macht.

In der Analyse von Joachim Peipers Rolle im Zweiten Weltkrieg ist es unvermeidlich, sowohl seine militärischen Fähigkeiten als auch die immensen ethischen Fragen zu betrachten, die mit seinen Entscheidungen und Taktiken verbunden waren. Diese duale Betrachtung ermöglicht ein umfassenderes Verständnis seiner komplexen Person und der umstrittenen Geschichte, der er angehört.

Nachkriegszeit und die Kontroversen um Joachim Peiper

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs fand sich Joachim Peiper, ehemaliger SS-Obersturmbannführer, in einer komplexen und herausfordernden Lage wieder. In den Jahren unmittelbar nach dem Krieg wurde er in den USA gefangen genommen und in verschiedene Einrichtungen für Kriegsgefangene eingewiesen. Der Prozess gegen Joachim Peiper, der 1945 odbył, sollte die Schrecken und Gräueltaten des Nationalsozialismus aufarbeiten, insbesondere die Verbrechen, die während der Ardennenoffensive begangen wurden. Diese Offensive, in der Peiper eine zentrale Rolle spielte, führte zu zahlreichen zivilen Verlusten, was die juristischen und moralischen Fragen über seine Verantwortung noch verstärkte.

Im Jahr 1946 wurde Peiper vor ein Militärgericht gestellt und vor allem wegen der Ereignisse in Malmedy angeklagt, bei denen amerikanische Kriegsgefangene brutal ermordet wurden. Während des Verfahrens erschien Peiper ungerührt und stritt die Vorwürfe vehement ab. Trotz der belastenden Beweise und der Zeugenaussagen wurde er letztlich zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt, die jedoch im Wesentlichen in der Zeit seiner Gefangenschaft absolviert wurde, und ihm wurde 1951 die Freilassung gewährt.

Nach seiner Entlassung zog Joachim Peiper nach Deutschland zurück, wo er versuchte, ein ruhiges Leben zu führen. Dennoch war er häufig Ziel öffentlicher Kontroversen und Zorn, insbesondere von Überlebenden und Historikern, die die Schwere seiner Taten betonten. Viele beschuldigten ihn, seine Vergangenheit nicht zu bereuen und die militärischen Geschehnisse zu glorifizieren. Laut Historikern wie Timothy Snyder wurde Peipers Lebensstil oft als eine Art Verweigerung seiner Verantwortung interpretiert, wobei zudem erwähnt wurde, dass er in den letzten Jahren seiner Karriere in der Waffenindustrie arbeitete und gesellschaftlich isoliert blieb.

In seinen späten Jahren wurde Joachim Peiper zunehmend von den Schatten seiner Vergangenheit verfolgt; die Beziehung zur Gesellschaft blieb angespannt, und die differenzierten Perspektiven von Zeitzeugen und Historikern belegen die unterschiedlichen Bewertungen seiner Rolle im Nationalsozialismus. Diese konträren Meinungen verdeutlichen die anhaltenden Auseinandersetzungen um die Figur des Joachim Peiper und dessen Platz in der Geschichte, der durch seine Taten und deren Nachwirkungen geprägt ist.

Erbe und Relevanz von Joachim Peiper in der heutigen Zeit

Das Erbe von Joachim Peiper, einem prominenten SS-Offizier, ist bis heute ein umstrittenes Thema in der Geschichtsschreibung. Seine Rolle in den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs und insbesondere während der Ardennenoffensive hat ihn zu einer umstrittenen Figur gemacht. Peipers Handlungen und die ethischen Implikationen dieser Entscheidungen werfen bedeutende Fragen auf, die in der modernen Gesellschaft und akademischen Diskussion weiterhin relevant sind. Die Art und Weise, wie Kriegsverbrecher in der Geschichte dargestellt werden, ist oft von politischen und moralischen Überlegungen geprägt, die sowohl historische als auch gegenwärtige Perspektiven berücksichtigen müssen.

Ein zentraler Punkt in der Debatte ist die Schwierigkeit, die Taten von Joachim Peiper von den Kontexten ihrer Entstehung zu trennen. In der Nachkriegszeit wurde er zum Symbol für die Verdrängung und die Komplexität der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Akademische Arbeiten, Filme und Publikationen haben unterschiedliche Ansätze verfolgt, um sein Verhalten und die damit verbundenen moralischen Fragen zu hinterfragen. Die Divergenz in den Erzählungen über Peiper spiegelt die breitere gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Fragen zu Schuld, Verantwortung und der Mahnung an künftige Generationen wider.

In der heutigen Zeit ist es wichtig, ein kritisch-reflektiertes Verständnis von Joachim Peipers Erbe zu entwickeln. Historiker und Ethiker warnen davor, historische Figuren einzuordnen, ohne die zeitgenössischen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Leser und Forscher, die sich mit der Thematik auseinander setzen möchten, finden dazu reichhaltige Literatur und Ressourcen. Dokumentationen und akademische Studien bieten eine Plattform zur kritischen Auseinandersetzung mit seinem Leben und der Lehren, die aus solchen kontroversen historischen Figuren gezogen werden können.

In der Reflexion über Joachim Peipers Lebensweg wird deutlich, dass sein Erbe weniger als endgültige Beurteilung zu verstehen ist, sondern vielmehr als Anstoß für fragende und offene Diskussionen über moralische Verantwortung und die komplexe Natur des Menschen in extremen Situationen.